在工业废水处理、饮用水消毒、土壤污染修复等环保场景中,二氯、三氯类化工药剂常以 “治污者” 的身份出现 —— 从二氯异氰尿酸钠用于泳池水消毒,到三氯化铁助力工业废水絮凝沉淀,再到三氯生(特定场景)辅助抑菌处理,这类含氯药剂凭借高效、低成本的特性,成为环保治理中的 “常用工具”。但 “环保药剂” 并非绝对安全,若使用不当,其可能产生的副产物、残留问题,反而会引发新的环境风险。如何让二氯三氯类药剂在 “治污” 与 “控险” 间找到平衡,成为环保治理中不可忽视的课题。

二氯三氯类药剂的环保价值,首先体现在其对污染物的高效处理能力。在工业废水处理中,三氯化铁作为絮凝剂,能快速与废水中的悬浮物、重金属离子结合,形成沉淀并分离,大幅降低废水浊度与污染物浓度 —— 某电镀企业通过投加三氯化铁,将废水重金属离子含量从超标 10 倍降至国家标准以内,且处理成本仅为其他高端絮凝剂的 1/3;在饮用水消毒领域,二氯异氰尿酸钠等含氯药剂能有效杀灭水中的细菌、病毒,预防介水传染病,尤其在农村集中供水点、应急供水场景中,因其易储存、易使用的特点,成为保障饮水安全的重要手段;此外,在垃圾渗滤液处理、土壤有机污染修复中,部分二氯类药剂还能通过氧化作用分解污染物,助力污染场地的生态恢复。

然而,这类药剂的 “双面性” 也不容忽视。含氯药剂在使用过程中,若与水中的氨氮、有机物反应,可能生成三氯甲烷、卤代烃等消毒副产物 —— 世界卫生组织研究表明,长期饮用含有过量三氯甲烷的水,会增加健康风险;同时,若药剂投加量控制不当,过量的氯离子会残留于水体中,导致水体盐度升高,影响水生生物生存环境,甚至对土壤造成盐碱化影响;此外,部分二氯三氯类药剂本身具有一定腐蚀性,若储存、运输不当,不仅可能引发安全事故,还可能因泄漏对周边土壤、水源造成污染。这些潜在风险,让 “如何科学使用” 成为发挥这类药剂环保价值的核心。

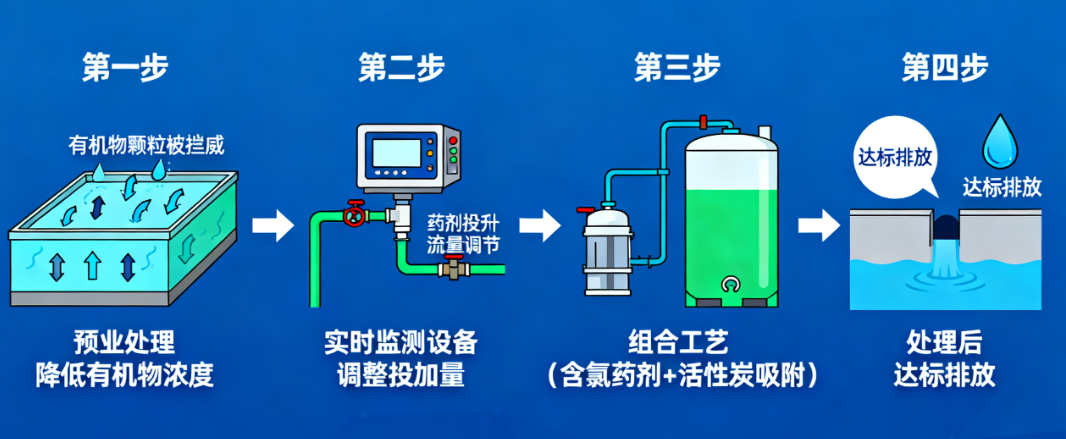

要让二氯三氯类药剂真正服务于环保,需从 “精准使用、过程管控、技术升级” 三方面发力。在使用前,需根据治理对象的特性制定科学方案 —— 例如处理高有机物含量的废水时,应先通过预处理降低有机物浓度,再控制含氯药剂投加量,减少副产物生成;在使用过程中,需配备实时监测设备,动态调整药剂投加量,同时对处理后的水体、土壤进行残留检测,确保污染物与药剂残留均达标;此外,技术升级是降低风险的关键方向,目前已有企业研发出 “低副产物含氯药剂”,通过优化分子结构,减少与有机物的不良反应;还有企业探索 “组合处理工艺”,将含氯药剂与活性炭吸附、膜分离技术结合,在保证治污效果的同时,进一步去除副产物与残留氯离子。

除了技术层面的管控,规范管理也必不可少。相关部门需完善二氯三氯类药剂的使用标准,明确不同场景下的药剂种类、使用限值、安全操作流程;企业作为使用主体,需加强员工培训,确保操作人员掌握药剂特性与应急处理方法,避免因操作不当引发风险;对于药剂的生产、储存、运输环节,也需建立全链条监管机制,防止药剂泄漏、流失。只有将 “技术规范” 与 “管理严格” 相结合,才能最大限度降低这类药剂的环境风险。

在环保治理中,二氯三氯类药剂不是 “万能药”,也不是 “洪水猛兽”。它们的价值,取决于人类如何科学、合理地使用。随着环保技术的不断进步,未来会有更多低风险、高效率的药剂替代或升级现有产品,但在当下,正视这类药剂的 “双面性”,通过精准管控让其扬长避短,才是实现环保治理可持续发展的理性选择。毕竟,环保治理的核心目标是守护生态,而非盲目追求 “零药剂使用”,只有找到 “效果” 与 “安全” 的平衡点,才能让每一种环保工具都真正服务于绿色未来。